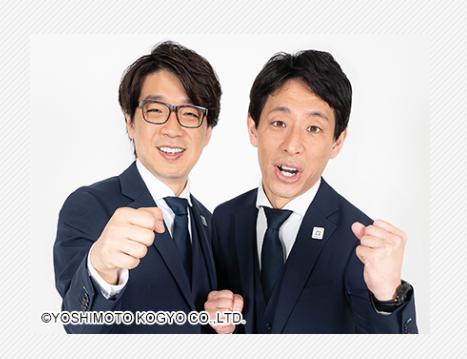

2025年5月17日、結成16年目以上の漫才師たちがしのぎを削るお笑い賞レース『THE SECOND~漫才トーナメント~2025』(フジテレビ系)のグランプリファイナルが開催され、結成18年目の実力派コンビ、ツートライブ(たかのり、周平魂)が激戦を制し、見事3代目王者の栄冠に輝き大きな感動も生まれました

ただし大会の裏側で観客審査員による「おもしろくなかった=1点」という評価をめぐり「特定しろ」「囲碁将棋のアンチが居たのでは」との声もあります

過去大会との比較データに基づきながら、この「1点」評価が大幅に減少した背景にある要因を深掘りし、SNS時代の賞レースが抱える課題、そして『THE SECOND』が目指す審査のあり方について徹底考察します。

「囲碁将棋アンチ説」の真相と見え隠れする番組の巧みな配慮

今回の大会で特にSNSを賑わせたのが、準優勝に輝いた囲碁将棋に対する一部の観客審査員の採点をめぐる議論です。

ある特定の観客審査員は囲碁将棋に対して

1回戦で唯一の「1点」

準決勝では「2点」

決勝で再び「1点」

・・・を付けました。

また、他にも「1回戦=2点、準決勝=1点、決勝=2点」や「1回戦=2点、準決勝=2点、決勝=1点」といったように、囲碁将棋の漫才がいずれも高い完成度を見せていたにも関わらず、一度も「3点」を付けないばかりか、厳しい点数を投じ続けた審査員が複数いたのです。

この採点傾向に対し、一部の視聴者からは

「あの審査員は囲碁将棋のアンチなのではないか?」

といった憶測や疑問の声が上がりました。

囲碁将棋の1点付けた人また1点で草

— ピトー (@dmh_tik) May 17, 2025

#THESECOND #ザセカンド pic.twitter.com/1uhz1YnQja

もちろん漫才の好みは人それぞれであり、全てのネタが万人に受けるわけではないことは大前提です。

しかし、特定のコンビに対して一貫して低い評価を続ける審査員がいると、どうしても「個人的な感情が入っているのではないか」という疑念が生まれやすいのも事実です。

しかし、ここで注目すべきは「1点」を付けた観客審査員に対して、番組側がその理由を深掘りして尋ねることをしなかった点です。

視聴者心理としては、「なぜ1点だったのか、その理由を知りたい」という欲求があるでしょう。

しかし、仮にそこでコメントを求めた場合、どのような理由を述べたとしても、SNSなどでさらなる批判に晒される可能性は非常に高いと言えます。

番組・運営側は、観客審査員にそこまでの精神的ダメージを負わせることはできないと判断し、あえて踏み込まなかったのではないでしょうか。

これは、審査員を保護し、彼らが過度なプレッシャーを感じることなく、自身の感性に基づいて直感的な採点を行えるようにするための、見えない配慮だったのかもしれません。

審査員全員が同じ意見である必要はなく、むしろ多様な評価軸が存在することこそが、この賞レースの醍醐味の一つと言えるでしょう。『THE SECOND』の審査の面白さは、まさにそういった点にも内包されているのです。

ザセカンドをより良い大会にしたければ一般審査員をやめるべきだと思う

— hypnosis (@JN1Oc5vRwAlKChF) May 17, 2025

囲碁将棋にひたすら1点を入れるアンチが紛れてたり点差を分けた理由が『沈黙が長かった』とか『聞き取りづらい』とか人生懸けてる相手に対して失礼なほどの低レベルだし

やっぱりプロにはプロが審査したほうがいい#ザセカンド

『THE SECOND』の「1点」評価はなぜ消えつつあるのか?

『THE SECOND』最大の特徴は、スタジオに集まったお笑い好きの一般観客100名が審査員を務めるという点です。

審査基準は

「とてもおもしろかった=3点」

「おもしろかった=2点」

「おもしろくなかった=1点」

・・・の3段階で、対戦する2組を比較するのではなく、披露された漫才そのものを絶対評価します。

そのため、観客審査員によっては対戦する両組に同じ点数をつけることも許容されています。この斬新なシステムが、時にドラマを生み、時に議論を呼んできました。

しかし、今回の第3回大会では、過去2大会と比較して「1点」を付ける観客審査員の数が著しく減少したのです。

ザ・セカンド一気見

— いっしー (@tsukasa0307) May 17, 2025

ツートライブ優勝おめでとう

でも個人的には囲碁将棋が面白かったな

囲碁将棋のアンチが審査員の可能性があるのが残念

得点表見て審査員と表の位置が全て同じと仮定すると、同じ人が囲碁将棋に1点または2点を付けてた

来年はトナメ毎の入れ替えを希望です!#ザセカンド#THESECOND pic.twitter.com/eipd0cJzJs

過去大会の「1点」評価状況:

-

第1回大会(2023年): まさに「1点」が飛び交う展開でした。

- 1回戦:金属バットに2人、マシンガンズに1人、スピードワゴンに1人、三四郎に4人、テンダラーに1人、超新塾に1人、囲碁将棋に2人。

- 準決勝:マシンガンズに1人、三四郎に3人、ギャロップに2人。

- 決勝:マシンガンズに5人、ギャロップに1人。 これだけの数の「1点」が、ベテランたちの渾身のネタに対して投じられたのです。

-

第2回大会(2024年): 第1回大会ほどではないものの、依然として「1点」は散見されました。

- 1回戦:ラフ次元に2人、ななまがりに3人、タモンズに1人、タイムマシーン3号に1人。

- 準決勝:ガクテンソクに1人、金属バットに2人、ザ・パンチに4人。

- 決勝:ザ・パンチに4人。 特にザ・パンチに対しては、準決勝・決勝で複数の「1点」が集中しました。

そして問題の第3回大会(2025年)

- 1回戦:第3試合の囲碁将棋にわずか1人、第4試合のザ・ぼんちに1人が付けたのみ。

- 準決勝:第1試合のツートライブに1人、第2試合の囲碁将棋に2人。

- 決勝:囲碁将棋に2人。

その数は劇的に減少しています。

特に大会序盤、第1試合のツートライブ対モンスターエンジン、第2試合のマシンガンズ対はりけ〜んずの対戦では、「1点」はゼロ。

これは過去2大会の流れとは明らかに異なる光景でした。この変化の背景には、一体どのような要因が隠されているのでしょうか。

絶対囲碁将棋だったでしょこれ。

— こんにゃく (@Konnyakuplus29) May 17, 2025

1つけてた人、ただのアンチだと思う。

1つけるなとは言わないけど、囲碁将棋だったよ優勝。

うちの家族、結果見てすぐテレビの前から解散しました #ザセカンド

「1点」を付けづらい空気の正体:観客審査員を縛る3つのプレッシャー

なぜ、これほどまでに「1点」は投じられにくくなったのでしょうか。そこには、観客審査員が直面する多層的なプレッシャー構造が見え隠れします。

プレッシャー要因1:コメント義務と芸人からの「審査員イジり」という心理的負担

『THE SECOND』では、審査員が点数を付けた後、その理由についてコメントを求められる場面があります。

特に「1点」や「2点」といった厳しい評価をした場合、その根拠を大勢の観客や視聴者、そして何よりもネタを終えたばかりの芸人の前で説明しなければならないという状況は、一般の観客審査員にとって計り知れないプレッシャーとなります。

さらに、ネタ終了後の芸人たちが、審査員席の雰囲気や特定の点数についてユーモラスに言及する、いわゆる「審査員イジり」も、時として審査員にプレッシャーを与える可能性があります。

これは場の空気を和ませるためのエンターテインメントの一環であり、芸人たちに悪気がないことは承知の上ですが、自分が投じた一票がそのような形で注目を浴びることを考えると、特に厳しい点数を付けることへの躊躇いが生まれるのは自然な心理かもしれません。

不慣れなテレビ出演という状況も相まって「無難な」採点、つまり「2点」や「3点」に票が流れやすくなったと分析できます。

プレッシャー要因2:SNSの「監視の目」と特定リスクという現代的な恐怖

現代の賞レースにおいて、SNSの反応は無視できない要素です。

囲碁将棋アンチがトレンド入ってる😳

— 巫女(仮) (@Lm4GPK8YmIuiOsJ) May 17, 2025

点差的には勝負を左右しなかったけど、気分のいいものではないね

自分的にはいごしょだったけどそれも個人差だし

おもしろくなくて1点じゃなくて、苦手な芸人だから1点貫く、と感じさせる後味の悪さが優勝者を祝福したい気持ちを上回る#ザセカンド pic.twitter.com/9YoWKR6ReZ

実際、今回の1回戦第4試合で、ザ・ぼんちの爆発力ある漫才に対して「1点」を投じた観客審査員に対し、SNS上では批判的な投稿が散見されました。

「なぜあのネタに1点なんだ」

「センスがない」

・・・といった意見から、さらにエスカレートし、「1点を付けた観客審査員を特定しろ」といった心ない、そして極めて危険な書き込みまで現れたのです。

番組側は、観客審査員のプライバシーに配慮し、顔がはっきりと分からないようなカメラワークや編集を心がけています。

しかし、採点時には各審査員の座席位置と付けた点数が分布図として画面に表示されるため、熱心な視聴者であれば、どの位置の審査員がどのような採点傾向にあるのかをある程度把握できてしまいます。

そして、その得点分布図のスクリーンショットを元に、特定の審査員の採点行動についてSNS上で議論(あるいは詮索)する風潮が生まれてしまっているのが現状です。

このような状況下で、批判の的になることを恐れて「1点」を付けることをためらう観客審査員がいたとしても不思議ではありません。

プレッシャー要因3:出場者の人生を左右するかもしれない「1点」の重み

『THE SECOND』は、一度は大きな舞台から遠ざかったかもしれないベテラン漫才師たちにとって、まさに「セカンドチャンス」を掴むための重要な戦いです。

優勝すれば再び脚光を浴び、仕事が増え、その後の芸人人生が大きく変わる可能性を秘めています。そのことを理解しているからこそ、観客審査員は自身の投じる一票の重みを痛感します。

「自分の付けた『1点』が、あのコンビの夢を打ち砕いてしまうかもしれない」「自分の評価が、彼らのキャリアに影響を与えてしまうかもしれない」

そう考えると、特に「おもしろくなかった」という最も低い評価を下すことには、相当な勇気と覚悟が必要になります。

この責任感が、結果として「1点」を避ける行動につながった可能性も否定できません。

『THE SECOND』観客審査システムが抱える課題と目指すべき今後の展望

『THE SECOND』が現行の観客審査システムを継続する以上、今回のような「1点」評価の減少や、特定の審査員の採点に対する疑問といった課題とは、常に向き合い続ける必要があります。

しかし、番組・運営側が観客審査員の「個人の好み」を尊重し、プレッシャーを軽減しようと努めている姿勢が見える限り、未来は決して暗くありません。

今後の観客審査員には、公平性を常に意識しつつも、過度な萎縮をすることなく、安心して「自分が信じる採点」に臨んでほしいと願います。そのためには、以下のような点がより重要になってくるでしょう。

今後の課題としては下記が昨日の大会で、より鮮明になりましたね

-

審査員への事前説明の徹底とメンタルサポート: 審査基準の再確認はもちろんのこと、SNSでの反応への心構えや、プレッシャーをどう乗り越えるかといったメンタル面でのサポート体制を強化することが求められます。

-

「多様な意見があってこそ」という番組メッセージの発信強化: 番組側から、審査結果に対する様々な意見や好みの違いを肯定的に捉え、それを楽しむというメッセージをより強く発信していくことで、視聴者の寛容性を育むことができるかもしれません。

-

SNSリテラシーの啓発: これは番組だけの問題ではありませんが、賞レースを楽しむ視聴者自身も、SNSでの発言が審査員個人を追い詰める可能性を理解し、建設的な議論を心がける必要があります。

-

審査方法のマイナーチェンジの検討: 例えば、点数だけでなく「どの部分が特に面白かったか」などのポジティブなフィードバックを収集する仕組みや、逆に「1点」の理由を匿名で集約して傾向として示すなど、個人が特定されにくい形でのフィードバック方法も検討の余地があるかもしれません。

笑い声の手応えと実際の点数がイコールじゃなくて、

— korozo9071 (@korozo9071) May 17, 2025

悔しいだろうな、囲碁将棋

全ては1点付けたアンチのキチガイがいるせいだわ。。

もし来年も同じ評価方法にするなら、

審査員に空気読めないキチガイ入れんなよ、フジ。

逆にツートライブにも失礼だわ#囲碁将棋 #ザセカンド #ツートライブ

まとめ:進化する『THE SECOND』と視聴者にできること

『THE SECOND 2025』で見られた観客審査における「1点」評価の減少は、単なる偶然ではなく、観客審査員が置かれている複雑な状況や心理、そしてSNS社会の光と影を映し出す象徴的な出来事でした。

番組側は、審査員の「個人の好み」を尊重し、その負担を軽減しようと様々な配慮を凝らしていますが、それで課題は残ります。

この賞レースが今後も多くの人々に愛され、お笑い文化の発展に寄与していくためには、何よりもまず、多様な笑いの価値観を認め合い、称賛する文化を、私たち視聴者自身が育んでいく必要があるのではないでしょうか。

なに?

— みそりん (@misokkomisorim) May 17, 2025

ツートライブ親族にフジテレビの上層部とかいるの?

1番面白くなかったコンビが優勝するって…。

客の100人はどうやって選んでんの?

お笑い偏差値低い人間多くて世間とのズレが半端ないよ。

なにこれ?おもんな#ザセカンド#THESECOND

ツートライブの優勝で幕を閉じた『THE SECOND 2025』。個人的には優勝のツートライブよりも囲碁将棋の1点の「重み」が気になりました。

しかしながらM1でもあったように、優勝者よりも準優勝者の方が売れるケースも決して珍しくありません。

まさに名前の通り「セカンドチャンス」を掴んだツートライブ。負けず劣らずネタの内容ではピカイチだった囲碁将棋を含めてM1にも劣らないレベル・人気でした。決勝進出者のみならず結成16年目以降のコンビが来年以降も大きな飛躍のキッカケとなるように期待します。